Kategorie: naher osten

Ghosts VII

Ghosts VI

Ghosts V

Ghosts IV

Party in Ramallah

Ghosts III

Ghosts II

Ghosts I

Dieser Steinball beschreibt das alltägliche Leben in Israel und Palästina am Besten

Eitan Cohen

Schtreimel

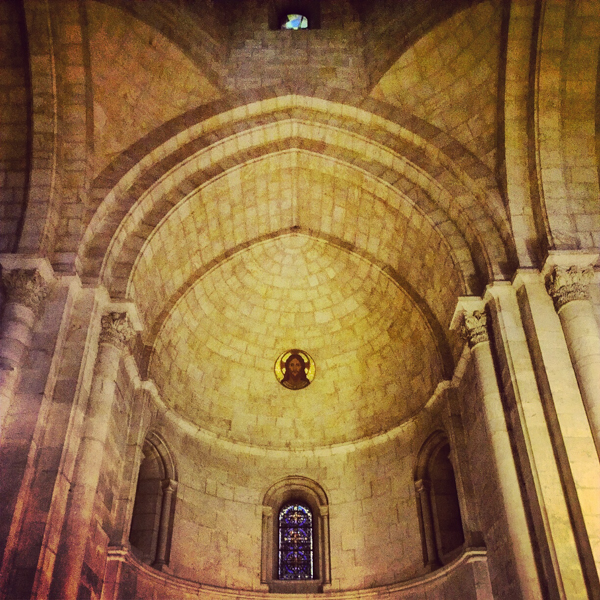

Das blonde Haar in der Jerusalemer Kirche

Pause von der Olivenernte

Benediktiner-Prozession

Party auf dem Shuk

Eine Familie von Olivenbauern

Erntehelfer

Das Schloss

Wäsche waschen, Menschen beobachten

Am Strand von Jaffa

Der illegale Krieg in Libyen

Dienstag, der 29. März 2011 @ 17:44Schützt die Zivilisten! Das ist der Auftrag der UN-Resolution für Libyen. Um die Zivilisten geht es bei den Luft-Einsätzen aber längst nicht mehr. Deswegen muss der Krieg enden. Sofort.

Von einem Blutbad war die Rede. Falls Pro-Gaddafi-Truppen die Rebellenhochburg Benghasi einnehmen sollten. Dass diese Rebellen, die vor ein paar Tagen noch in ihrer Heimatstadt abgeschlachtet worden wären, heute Stadt nach Stadt erobern, ist da schon erstaunlich. Adschdabija, Brega, Ras Lanuf und bald auch Sirte, die Heimatstadt des Diktators. In den letzten drei Tagen rückten die Rebellen 550 Kilometer vor. Das gelang ihnen nur, weil Ägypten Waffen liefert und die Flugzeuge der internationale Militärallianz den Weg frei bomben. Es wird immer deutlicher: Die Allierten wollen Gaddafi stürzen. Der Einsatz der langsamen, flakanfälligen Kampfflugzeuge AC-130 ist ein Beleg dafür. Für die Kontrolle einer Flugverbotszone bräuchte man diese Flugzeuge nicht. So ist der Schutz von Zivilisten nur noch Mittel zum Zweck. Bewusst verstoßen die alliierten Truppen gegen die UN-Resolution.

Oder würden französische und britische Jagdbomber auch Rebellen angreifen, wenn diese Zivilisten bedrohen? Laut LA Times sollen Rebellen gezielt dunkelhäutige Menschen hingerichtet haben. Ihnen wurde vorgeworfen, Söldner von Gaddafi zu sein. Diese Berichte ertranken allerdings in den reißerischen Vergleichen der Kriegs-Befürworter.

Mahnend wurde Libyen mit Srebrenica und Ruanda verglichend. Das war unpassend. Denn die Serben begingen in Srebrenica systematische Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Hutu in Ruanda Völkermord. Im internationalen Recht können nur diese beiden Taten eine Intervention legitimieren. Beweise, dass Vergleichbares in Libyen geschehen ist, gibt es nicht. Es gab nur Gerüchte und Befürchtungen. Es gab Militärs, die desertierten und Häuserkämpfe. Es gab einen Bürgerkrieg. Und der allein ist kein Grund, das Völkerrecht zu brechen. Die „humanitäre Intervention“ von der Obama gesprochen hat, ist eigentlich Parteinahme in einem Bürgerkrieg – und damit illegal.

Lesetipps:

Eine exzellente völkerrechtlich-normative Bewertung des Libyen-Einsatzes hat der Jurist Reinhard Merkel vorgenommen. Zeit-Korrespondent Ulrich Ladurner arbeitet die geopolitischen Implikationen des Einsatzes auf und warnt vor einer „Afghanisierung“ des Einsatzes. Auch interessant: Der Völkerrechtsexperte Fred Abrahams hält den Libyen-Einsatz für begrüßenswert, da er einen internationalen Präzedenzfall schaffe.

Wer weitere gute Links zum Thema kennt, bitte in der Kommentarspalte posten. Danke

Wir sind Präsident!

Montag, der 28. Februar 2011 @ 18:29In Tunesien demonstrieren die Bürger wieder. Gegen den Noch-Präsidenten Ghannouchi, aber auch gegen das präsidentielle System. Ein Beispiel, das Schule machen sollte.

Es sind nicht F15-Kampfflugzeuge und auch nicht Abrams-Panzer. Die Rangliste der gefährlichtsten Exportgüter Amerikas führt der Präsidentialismus an. Ob in Ägypten, Tunesien oder dem Jemen: Nach der Unabhängigkeit von den Kolonialmächten folgten die meist miliärisch dominierten Eliten dieser Länder dem Vorbild der USA und wählten präsidentielle Systeme. Wohlwissend, dass die Gestaltungsräume für einen einzelne politische Kraft, einen starken Mann darin am größten bleiben würden.

Die neuen Demokratien funktionierten mehr schlecht als recht. Im Jemen wurden anfangs noch freie Wahlen abgehalten, bald aber nahm der Autoritarismus von Dauerpräsident Ali Abdullah Salih überhand. Die tunesische Regierung verbot acht Jahre nach der Staatsgründung die einzige ernst zu nehmende Oppositonspartei. In Ägypten verfolgte General Nasser unbarmherzig die oppositionelle Muslimbruderschaft und schwang sich zum uneingeschränkten Herrscher des Landes auf.

Hätte-wäre-wenn-Spiele funktionieren in der geschichtlichen Betrachtung nicht. Es bleibt unklar, was passiert wäre, wenn die jungen arabischen Republiken nicht den Präsidentialismus, sondern ein parlamentarisches System gewählt hätten. Aber nicht ohne Grund haben alle acht heutigen, osteuropäischen Mitglieder der EU ein parlamentarisches System. Und nicht ohne Grund sind mit der Ukraine und Weissrussland zwei Länder mit präsidentiellem Systemen noch immer die politischen Parias Europas.

Präsidentielle Systeme tragen den Keim zum Autoritarismus in sich. Der Fokus auf einen Mann an der Spitze, gar begleitet von einem herrischen Zentralismus oder einem starken militaristischen Ethos, wird zum Katalysator für die Diktatur. Die ersten Präsidenten der neuen arabischen Republiken konnten mit ihrer formell zwar beschränkten, aber dennoch immensenen Machtfülle die Opposition aus dem Weg räumen und so ihre Herrschaft auf Jahre hinaus sichern.

Anders in parlamentarischen Systemen, etwa in Deutschland. Dort braucht es zwingend Parteien. Das Volk muss untereinander in Dialog treten, sich sortieren und formieren und schließlich ins Parlament gewählt werden, eine große Pluralisierungsmaschine setzt sich da in gang. Schließlich werden die Parteien genauso zahlreich wie ihre inhaltlichen Unterschiede sein. Die Gefahr, dass eine einzige politische Kraft sich durchsetzt, sinkt mit der Zahl der Parteien. Jede Partei wird – schon aus purem Eigennutz – darauf achten, dass sich keine andere Partei illegal Vorteile verschafft.

Oft müssen die Parteien in parlamentarischen Systemen gar Koalitionen eingehen, um überhaupt regieren zu können. Diktatorische Alleingänge, geschweige denn autoritäre Verfassungsänderungen zugunsten der eigenen Partei werden dadurch zusätzlich erschwert.

Zudem: Die Premierminister, Kanzler und Ministerpräsidenten solcher Systeme regieren von Parlaments Gnaden. Verliert der Regierungschef das Vertrauen, kann er durch ein Misstrauensvotum abgewählt werden.

Die Bürger Tunesiens tun also gut daran, ein parlamentarisches System zu fordern und dem halbgaren Präsidentialismus den Rücken zu kehren. Es bleibt die Hoffnung, dass auch die Ägypter vom politischen Pharaonentum Abschied nehmen und sich dem Parlamentarismus zuwenden.

Ägypten: Was nun? – Sieben Links fürs Wochenende

Samstag, der 12. Februar 2011 @ 09:18

General Hussein Tantawi: Der Mächtige (FAZ)

Hosni Mubarak hat die Staatsgeschäfte dem Militärrat übergeben, der von General Hussein Tantawi, Verteidigunsminister und Kriegsvetereran, geleitet wird. Die FAZ meint: „Gegen Tantawi, der auch schon 75 ist, läuft nichts in Ägypten.“

Warum Mubarak am Ende ist (FAZ)

Auch wenn es der Titel anders suggeriert, dieser Aufsatz des amerikanischen Politik-Professors Paul Amar ist noch immer hochaktuell. Er beschreibt und analysiert kenntnisreich die einflussreichsten Gruppen in Ägypten, fordert einen Abschied von einfachen Erklärungsansätzen à la „Volk gegen Diktatur“, „Laizisten gegen Islamisten“ sowie „Alte Garde gegen frustierte Jugend“ und unterstreicht die lange Tradtition Ägyptens in Internationalen Organisationen. Wenn Sie nur Zeit für einen Text haben, dann sollte es dieser sein. Das englische Original findet sich auf www.jadaliyya.com.

Der zweifache Pulitzerpreisträger Nick Kristof war einer der Ersten nach der Resignation Mubaraks, der eine Analyse (direkt aus Kairo) veröffentlichte. In seinem, angesichts der Umstände, erstaunlich nachdenklichen Text warnt er vor dem ägyptischen Militär: „I worry that senior generals may want to keep (with some changes) a Mubarak-style government without Mubarak.“

Mubarakism without Mubarak (FA)

Kristofs Sorge wird geteilt. Für die Online-Ausgabe von Foreign Affairs beschäftigt sich Politikprofessor Ellis Goldberg mit der Geschichte der ägyptischen Armee und kommt zu dem Schluss, dass diese nicht die Demokratie unterstützen werden. Schließlich hat sie sich in den letzten Jahrzehnten ein dichtes Netz aus Privilegien, Firmen und Patronage-Systemen aufgebaut, das beim Aufbau einer Demokratie verschwinden würde.

The Secret Rally That Sparked an Uprising (WSJ)

Das Wall Street Journal beschreibt, wie eine kleine Gruppe von Aktivisten, darunter Wael Ghonim, der zwischenzeitlich inhaftierte Google-Mitarbeiter, die Anfänge der Proteste organisierten, immer mit dem Ziel, auch die Menschen zu erreichen, die nicht auf Facebook sind. „The plotters say they knew that the demonstrations‘ success would depend on the participation of ordinary Egyptians in working-class districts like this one, where the Internet and Facebook aren’t as widely used.“ 20 Demonstrationsorte machten sie bekannt. Die ägyptische Polizei wartete schon. Am 21., einem geheimen, zuvor verabredeten Ort, gelang den Aktivisten schließlich der Durchbruch. Die Zukunft Ägyptens wird nicht ohne sie gestaltet werden.

The Muslim Brotherhood’s Strategy in Egypt (The Atlantic)

Die vom Westen gefürchtete Muslimbruderschaft hatte sich in den vergangenen 18 Tagen von Demonstration und Revolte zurückgehalten. Dahinter steckt sowohl eine Überzeugung: „This is a revolution for all Egyptians–it’s not ours“. Als auch eine Strategie: „It knows that it can win in the long run, if it can emerge relatively unscathed over the short run“, schreibt The Atlantic.

The Revolution Betrayed (ProSyn)

In einem erfahrungsgesättigten Text für Project Syndicate warnt die ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko vor der „Revolution, die ihre Kinder frisst“. Wahlen allein seien kein Garant für Demokratie, nur eine echte Zivilgesellschaft könne die Demokratie beschützen. Bis sie entsteht, brauche es allerdings Jahre.

Trivia

Am 11. Februar 1979 war die bisherige Ordnung völlig zusammengebrochen. #iran

Nelson Mandela wurde am 11. Februar 1990 aus dem Gefängnis entlassen. #südafrika

Hosni Mubarak trat am 11. Februar 2011 als Präsident Ägyptens zurück. #egypt

Bildquelle: Flickr

Westerwelle und der Bumerang

Sonntag, der 6. Februar 2011 @ 09:10Viel Kritik musste Außenminister Guido Westerwelle in den letzten Tagen für seine zurückhaltenden Ägypten-Äußerungen einstecken. Aber er hat Recht. Ein Kommentar.

Bei Guido Westerwelle ist es wie bei einem Bumerang. Er sagt etwas, und diese Worte fliegen stets in hohem Bogen zu ihm zurück. Die Opposition kritisiert ihn oft. Entweder seien seine Worte zu stark, man denke nur an seine Aussagen zu Hartz-IV, oder sie seien zu schwach, wie im Fall seiner Äußerungen zu den Protesten in Ägypten.

Die Situation dort ist nach der Videoansprache Hosni Mubaraks eskaliert. Anhänger des Präsidenten lieferten sich Straßenschlachten mit Demonstranten. Westerwelle mahnte daraufhin ein friedliches Vorgehen von beiden Seiten an und rief die Regierung Ägyptens auf, in den Dialog mit den Demonstranten zu treten. Für die Opposition ist das zu wenig. Westerwelle müsse „in Richtung Ägypten endlich eindeutig Stellung beziehen“ und auch Taten sprechen lassen, sagte etwa Grünenvorsitzende Claudia Roth.

Dass sich der sonst so redebedürftige und pointierte Westerwelle im Falle Mubarak Zurückhaltung auferlegt hat, ist jedoch berechtigt.

Denn die Freiheit, sein eigenes Schicksal zu lenken, ist eines jener Grundrechte, für die das ägyptische Volk gerade demonstriert. Würde Westerwelle Mubarak öffentlich zum Rücktritt auffordern, sich gar auf die Seite des säkulären Oppositionsführers Mohammed El-Baradei schlagen, wäre das eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ägyptens. Die Fortsetzung eben jener Politik, für die die Staaten des Westens in den letzten Jahren kritisiert wurden.

Jedes Volk muss sich seine Freiheit auf den Straßen selbst erkämpfen und in den Parlamenten anschließend verteidigen können. Nur, wenn das ägyptische Volk die Reformen der kommenden Monate ungestört debattieren und steuern kann, wird es dem neuen, hoffentlich demokratischen Staat seine Absolution erteilen. Zuviel äußere Einmischung in diesen Emanzipationsprozess behindert ihn nicht nur, sondern konterkariert ihn gar. Denn ein vom Westen öffentlich unterstützter Oppositionsführer und möglicher Präsidentschaftskandidat El-Baradei müsste in den Augen der ägyptischen Demonstranten wie eine Marionette erscheinen. Darin dem Präsidenten Afghanistans, Hamid Karzai, nicht unähnlich.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass der Weg zu Freiheit und Selbstbestimmung für ein Volk schmerzhafter und steiniger sein kann als erhofft. Dass die Euphorie der Revolution durch Verbitterung ersetzt werden kann. Der Französischen Revolution folgte der terreur der Jakobiner, der deutschen Märzrevolution von 1848 die monarchistische Konterrevolution von König Friedrich Wilhelm IV. Letztlich konnte sich das Volk nur dort emanzipieren, wo es immer wieder auf seine Rechte pochte.

Wenn Grünen-Chefin Roth also verlangt, dass sich die Bundesrepublik öffentlich gegen Mubarak ausspricht, verlangt sie zuviel. Denn auch solch eine Stellungnahme Westerwelles käme mittelfristig wieder zurück wie ein Bumerang. Allerdings würde dieser uns alle dann treffen. In jenem Moment nämlich, in dem klar wird, dass ein reformierter ägyptischer Staat auch wieder zur Autokratie werden kann. In dem Moment, in dem die Revolution beginnt, ihre Kinder zu fressen – und das ägyptische Volk weder Kraft noch Willen hat, sie daran zu hindern.

[ Dieser Text ist im Rahmen meiner journalistischen Ausbildung entstanden und spiegelt den Nachrichtenstand von Donnerstag, dem 3.2., 21 Uhr wider.]

Die Mär vom „Westen“

Mittwoch, der 2. Februar 2011 @ 09:16Während sich die Ereignisse in Ägypten in den letzten Tagen überschlugen, wurde „der Westen“ erheblich kritisiert. Das Problem daran: Die Kritik trifft nicht ihr Ziel.

Er toleriere nur Umstürze, wenn er sie selbst initiiert habe. Seine realpolitische Strategie habe sich als gescheitert erwiesen. Erst seit den jüngsten Aufständen habe sich auch auch die Sprache der westlichen Politik flugs geändert. Diese Kritik an pragmatischem Opportunismus und realpolitischer Doppelmoral ist nötig und berechtigt. Aber sie ist problematisch.

Denn es gibt keinen politischen „Westen“, der eine einheitliche Strategie gegenüber Ägypten in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben könnte. Es gibt vor allem die EU, deren Mitgliedsstaaten und die USA. Und alle drei agieren unabhängig voneinander. Was allzu schnell unter dem Begriff „der Westen“ zusammengefasst wird, bezeichnet eine kulturelle, wertgebundene Einheit. Aber keine geopolitisch-strategische.

Wie die drei Akteure in den letzten Jahren mit Ägypten umgegangen sind, zeigt das deutlich.

Die BRD konzentriert sich ihrer Zusammenarbeit auf die Förderung des wirtschaftlichen Sektors. Das ist klassische, realistische Außenpolitik. Auch die ersten Kommentare von Außenminister Guido Westerwelle und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg waren realpoltisch motiviert. Sie warnten vor Instabilität und dem radikalen Islam.

Bei den USA ergibt sich das gleiche Bild. Die bilaterale HIlfe umfasst zwei Milliarden Dollar, 1,3 Milliarden davon als direkte Militärhilfe. Die restlichen 700 Millionen fließen via USAID in verschiedene zivilgesellschaftliche Projekte sowie Programme, die die Governance-Qualität in Ägypten erhöhen sollen. Auch die USA waren zunächst äußerst zurückhaltend, die Menschenrechtssituation in Ägypten offen anzusprechen und Mubarak zu kritisieren. Stabilität war ihnen wichtiger.

Die EU ging anders vor. Ihr Programm für Ägypten umfasste zwischen 2007 und 2010 550 Millionen Euro und konzentrierte sich zu 60 Prozent auf Menschenrechte, Aufbau der Zivilgesellschaft und Justizreformen. Flankiert wurden diese Programme von ständigen Appellen an die ägyptische Regierung, die Menschenrechtsqualität zu verbessern. In ihren Berichte redet die EU kaum von etwas anderem. Auch mahnte Catherine Ashton, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, bereits vergangenen Donnerstag die Einhaltung von Menschenrechte an. Von einer „Hofierung“ kann also keine Rede sein.

Die EU benutzt ihre enorme wirtschaftliche Macht als Hebel, um die Demokratie zu fördern. Für die Partnerländer bedeutet das: Nur, wer die Werte der EU übernimmt, kann die enormen Vorteile der EU, den Binnenmarkt etwa, nutzen. Diese Form der „soft power“, der Konditionalität hat sich vor allem in Osteuropa und der Türkei als äußerst erfolgreich erwiesen. Und sie unterscheidet sich in ihrer Konzeption fundamental von „hard power“, die vor allem die USA als größte Militärmacht des Planetens betreiben.

Den „Westen“ zu kritiseren, erweist sich da als Fehlschluss. Die USA und die einzelnen Nationalstaaten sollten die Adressaten von Kritik sein.