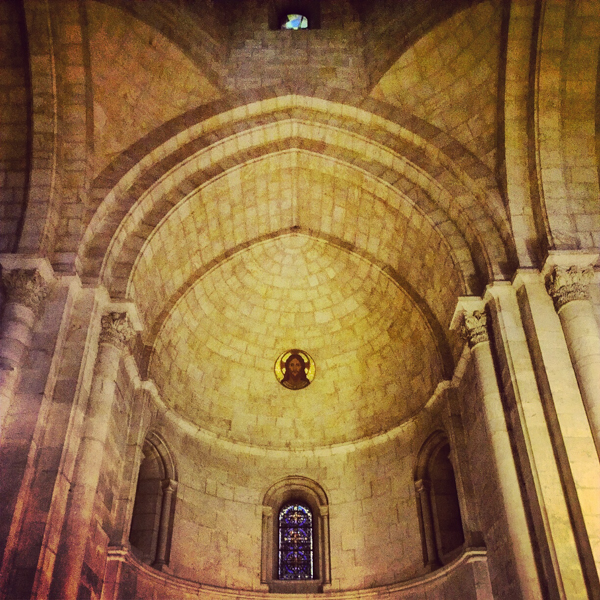

Via Dolorosa, Jerusalem, 2014

Rico Grimm

text. social media. moderation. foto.

Wenn die Bärte länger, die Hüte eigenartiger, die Gewehre größer und die Kuppeln goldener werden, wenn die Gassen enger, die Straßenbahnen voller, die Mitbewohner französischer und die Steine weißer werden, wenn Hügel sanfter rollen, Taxifahrer lauter schimpfen und die Sonne klarer scheint, dann weißt du, dass du wieder in Jerusalem bist. Hallo!

Ausgehend von Django Unchained, dem Anti-Sklaverei-Western von Quentin Tarantino (Affiliate Link), fragt sie sich, ob die USA in der Lage wären die gleiche Form der Vergangenheitsbewältigung durchzuführen wie wir Deutschen. Tarantino hatte bei der Deutschland-Premiere des Films selbst Sklaverei und Holocaust gleichgesetzt. Neiman schreibt:

Germans have been wrestling with the question of history and guilt for more than 60 years now. Their example makes clear just how many moral questions a serious contemplation of guilt must raise for America. These include what constitutes guilt, what constitutes responsibility, and how these are connected. A common slogan of second-generation Germans has been: ‘Collective guilt, no! Collective responsibility, yes!’ But the question of what responsibility entails has been politically fraught. Does taking responsibility for a violent history demand an eternal commitment to pacifism? Or to supporting the government of Israel whatever it does, as some argue? Or rather to supporting the Palestinian people whatever they do, as others have claimed?

Das sind starke Fragen für uns Deutsche, gerade für uns jungen der 3. Generation (ich bin 26 Jahre alt). Neiman zieht Vergleiche zu den USA, die diese Fragen nicht gestellt haben, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass Schwarze in amerikanischen Bussen hinten sitzen mussten.

Ich glaube aber, dass der Fokus auf die USA noch zu kurz greift. Die Fragen müssen sich viele stellen: US-Amerikaner, Franzosen, Australier, Israelis, Türken, Iraker, Kurden, Chinesen. Denn – ohne dabei die spezifischen Bedingungen der verschiedenen Ereignisse in Frage stellen zu wollen – komme ich auf kein Land, das nicht an irgendeinem Punkt seiner Geschichte die Rechte anderer Völker mit Füßen getreten hat. (Falls euch eines einfällt, lasst es mich wissen.) Den anderen Menschen Leid zuzufügen scheint eine Konstante von Völkern, Nationen, Ländern zu sein.

Wenn man versucht, das zu begreifen, zu verstehen, dass es keine „gute Nation“ geben kann, „kein Licht der Heiden“, kein „God’s own country“, dass Nationen immer gleichzeitig gut und schlecht sind – dann wird es zu einer Lehrstunde in Demut, die man weder vergessen kann noch ignorieren. Deswegen ist Aufarbeitung so wichtig.

Foto: Szene aus „Django Unchained“: Leonardo di Caprio als ruchloser Sklavenhalter

Das sind Itamar und Muthana. Itamar ist ein jüdischer Junge und Muthana Sohn von Beduinen. Sie sind beste Freunde und besuchen die gleiche Schule in Be’er Sheva, dem Tor zur Negev-Wüste. Dass sie die gleiche Schule besuchen, ist wirklich besonders, denn das Schulsystem in Israel ist sehr zerfasert. Juden und Araber haben jeweils eigene Schulen. Freunde wie Itamar und Muthana sind die Ausnahme.

Ich schreibe über ihre Schule für ein Kindermagazin und während ich formulierte, fiel mir etwas auf. Diesen Konflikt kindgerecht zu erklären, ist eigentlich gar nicht so schwer: „Zwei Völker, ein Land“ analog zu „Zwei Kinder, ein Spielzeug“. Selbst die Lösung ist ziemlich klar: „Teilt das Land, teilt das Spielzeug.“

Aber den Kindern zu erklären, warum noch niemand diesen Konflikt beenden konnte, wenn doch Gründe und Lösungen recht einfach sind, wäre sehr schwer. Nicht nur für mich, sondern die besten Wissenschaftler, denke ich. Liegt das daran, dass beide Seiten nicht miteinander reden? Weil es zuwenig Gelegenheiten gibt, zu denen sie sich treffen und austauschen können? Weil sie überhaupt gar nicht wollen?

Hier geht es um den „Prozess“, den Weg zwischen Grund des Konflikts und dessen Lösung.

Jeder, der das Patt aufbrechen will, muss einem Kind erklären können, wie er das schaffen will. Gelingt das bei Kindern nicht, gelingt es gar nicht.

Seine Initiative wird scheitern.

Es sieht aus wie Fasching in den christlichen Ländern und es fühlt sich an wie Fasching, ist es aber nicht: das jüdische Purim-Fest (wer da wohl von wem kopiert hat, ist nicht komplett bekannt). Zu Purim feiern jüdische Israelis die Rettung der Juden in Persien, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Der Talmud sagt explizit dazu: „Jeder muss so viel Wein trinken, bis er nicht mehr unterscheiden kann zwischen ‚Verflucht sei Haman‘ [dem bösen Perser] und ‚Gelobt sei Mordechai‘ [einem jüdischen Held in dieser Geschichte]“ Im Ergebnis laufen heute ziemlich viele betrunkene Bienen, Super Marios, Weinachtsmänner und Zombies durch die Straßen, in den liberalen, säkularen Stadtteilen wie in den ultraorthodoxen Nachbarschaften.